1. Storia dello strumento

Il 13 febbraio 1790 l’Assemblea Nazionale francese votò la legge che sopprimeva gli ordini religiosi, quali i Francescani Minori Osservanti. Il convento di San Francesco Bastia, sede storica della provincia di Corsica dell’ordine, divenne proprietà dello Stato e le sue suppellettili vennero disperse: le reliquie furono trasferite in altre chiese, gli oggetti d’argento vennero destinati alla fusione per essere trasformati in monete, mentre l’organo della chiesa venne messo all’asta[1]. L’organo fu acquistato da Vincenzo Benigni, priore della Confraternita di San Carlo di Bastia, con il proposito di collocarlo nell’oratorio della Confraternita. Il priore lo tenne in casa sua per più di un anno ma, poi, decise di rivenderlo. Diede perciò incarico all’organista Giovan Filippo Sisco di contattare l’arciprete di Capraia, Pietro Antonio Sabbadini, per vedere se era interessato all’acquisto dell’organo. In effetti, la chiesa parrocchiale di Capraia che era stata consacrata nel 1760 era ancora priva di un organo. L’arciprete, interessato all’acquisto anche perchè voleva arricchire la sua chiesa con un prezioso strumento, volle sentire il parere della Comunità di Capraia che ne decise l’acquisto per il prezzo di 120 scudi di Francia. In realtà la spesa fu coperta per tre quarti dall’arciprete, evidentemente con le elemosine ricevute, e per un quarto dalla Confraternitä di S. Croce, che ne ottenne l’uso per le sue funzioni.[2] La vendita fu approvata anche dal Parlamento del Distretto di Bastia, e l’organo dopo essere stato vistato dalla dogana di Bastia fu imbarcato e condotto in Capraia, e collocato nella chiesa parrocchiale nel 1793.[3]

Nel 1793 i Corsi guidati da Pasquale Paoli si resero indipendenti dalla Francia e richiesero la protezione inglese e permisero ai religiosi di riaprire i loro conventi. Nei primi mesi del 1794 l’isola di Corsica venne occupata dalle truppe inglesi e nel giugno una consulta generale approvò una costituzione che creava il Regno di Corsica e nominava Giorgio III, re d’Inghilterra, sovrano dell’isola.

Nell’aprile del 1796 il Commissario di Capraia, Agostino Airolo ricevette la seguente lettera inviata dai maggiorenti di Bastia, Casella, Franceschi, e Agostini:

“Mirando noi con sommo piacere aperta la chiesa di San Francesco in questa Città con i Religiosi ad esercitarvi le solite Sacre funzioni, e con altrettanto rincrescimento la mancanza del organo che raviva e anima i Sacrificij, ed i Cantici divini, informati altronde che l’organo proprio di detta chiesa fu trasportato in cotesto Paese tempo fà, e che potrebbesi sperare per mezzo dei di lei graziosi ufficij presso chi conviene.

Persuasi noi Signor Commissario del di lei zelo verso le Religioni Cattoliche e del suo particolare attaccamento alla Francescana, prendiamo la libertà sebbene non abbiamo l’onore di conoscerla altro che per fama di pregarla voler impegnare, quanto può la di lei autorità, affinche venghi accordato il detto organo a questa chiesa di San Francesco mediante il valore dello stesso assicurandola infine che saremo sempre memori del favore”.[4]

Alla lettera venne allegato un esposto del provinciale dei francescani minori osservanti di Corsica e dei religiosi del Convento di San Francesco di Bastia in cui si affermava:

“Nella catastrofe luttuosa dei mali cagionati dalla rivoluzione di Francia, essendo stata spogliata la Chiesa di S. Francesco di Bastia, fu involato l’organo colli ornamenti dell’orchestra, e clandestinamente venduti per il prezzo di … scudi a codesta Parrocchia di Capraia. In oggi che per favore speciale del Cielo i Religiosi sono rientrati ne loro rispettivi Conventi, e rimessi in tutti i di loro diritti, eziandio per legge del Governo, sono nel preciso dovere di ripetere quanto è di loro spettanza, e segnatamente tutto ciò che è consagrato al Santuario. In sequela di ciò, gli oratori presentano umile supplica a V. S. Illustrissima, pregandoli a degnarsi di far inteso codesto popolo Capraiese affine di vendere a questa Chiesa di S. Francesco di Bastia l’organo, e gli ornamenti già comperati, Il Sindico Apostolico di questo Convento di S. Francesco di Bastia rimborserà a codesta Parrocchia il totale speso a questo effetto.

I Religiosi Supplicanti si lusingano che la loro richiesta sia non meno questa, che sagra, per essere benignamente da V. S. Illustrissima, e che in caso di qualche opposizione, vorrà interporre i suoi più premurosi ufficij presso i Srenessimi Collegi, non che la sua valevole autorità per agevolarne l’intento”.[5]

Il Commissario mostrò le due missive ai Padri del Comune di Capraia, Giovanni Solari, Pasquale Sussone e Domenico Cuneo per conoscere i precedenti e sentire il loro parere.

Il 14 maggio 1796 i Padri del Comune prepararono una relazione su quanto era in precedenza avvenuto ribadendo che l’organo era stato messo in vendita tramite asta pubblica dalla Nazione Francese, di averlo regolarmente pagato ed esportato con l’approvazione dell’allora autorità locale e con visto della dogana di Bastia. Che l’organo era stato ormai collocato nella parrocchiale e che non intendevano restituirlo.

Il Commissario inviò allora le due missive di Bastia e la relazione dei Padri del Comune ai Serenissimi Collegi a Genova chiedendo il loro parere sul da farsi. Il 27 maggio i Serenissimi Collegi, esaminata la pratica, risposero al Commissario che in appresso se gli faranno pervenire le pubbliche determinazioni.[6]

Le pubbliche determinazioni non furono mai prese in quanto i succesivi avvenimenti in pochi mesi sconvolsero sia la Capraia, con l’occupazione dell’isola, nell’agosto, da parte del commodoro Nelson, sia la Corsica con l’abbandono dell’isola da parte degli Inglesi, nel settembre, e sia Genova con lo scoppio della rivoluzione democratica che, nel maggio del 1797, fece crollare l’antico regime aristocratico.

Ma la storia dell’organo della chiesa ha degli antecedenti rispetto a quanto fin qui narrato.

Le ricerche archivistiche di Sébastien Rubellin portano a ritenere che un organo esistesse nella chiesa di San Francesco di Bastia già intorno agli anni venti del Seicento in quanto l’organista di questa chiesa fu chiamato a dare un giudizio sulla costruzione dell’organo della chiesa di Santa Maria, cattedrale di Bastia.[7]

Nel maggio del 1748 durante l’assedio di Bastia da parte delle truppe austro-sarde il convento divenne una delle postazioni di difesa della città e tra il 21 e 22 maggio subì un pesante bombardamento che provocò seri danni alle strutture in modo particolare nella zona del coro[8].

Terminato l’assedio, il 3 giugno, i frati di S. Francesco inviano ad Angelo Maria Spinola, Vicegerente di Bastia, una perizia con la stima dei danni subiti dal convento che ascendevano a 18000 lire.

Il 25 agosto 1748 Giuseppe Lazzari, organista lombardo, s’impegnò davanti al notaio Benedetti a rimettere a nuovo l’organo danneggiato. Promise di rifare il somiere, il falso somiere, il mantice, la meccanica, tutte le canne di piombo danneggiate, e di rimpiazzare le canne mancanti. Assicurò che avrebbe fatto anche i primi tre tasti della tastiera, che erano finti, cioè a fare tre canne per ciascun registro: in legno per il principale, in piombo per gli altri registri. Accettò infine di aggiungere un gioco di contrabassi di cui l’organo era privo.

Il Lazzari assicurò che l’organo dopo le riparazioni avrebbe avuto lo stesso suono che aveva prima di essere stato danneggiato e che avrebbe terminato l’opera prima della festa di S. Francesco. Il costo della riparazione ammontò a 540 lire in moneta di Genova.

L’otto novembre 1748 Giuseppe Lazzari attestò davanti al notaio la fine dei lavori e il primo aprile 1750 rilascia ai frati la quietanza per essere stato interamente pagato[9].

2. Lettura storica dello strumento

Nel 1862 l’organo della parrocchiale di Capraia Isola subì una profonda ristrutturazione che fu affidata alla bottega organaria dei Paoli.

Sulla targhetta del frontalino superiore della tastiera si legge:

“LORENZO E RAFFAELLO PAOLI Figli di MICHEL’ANGIOLO Fecero l’Anno 1862”.

Questa importante dinastia organaria toscana fu fondata da Michelangelo (1777-1854), che apprese l’arte presso Michelangelo Crudeli di Lucca e dal fratello Giacobbe (1786 – 1855).

Nel1808 impiantarono un proprio laboratorio per la costruzione di organi a Campi Bisenzio presso Firenze. Questa rimarrà per molti anni la sede stabile anche per i discendenti. L’attività venne proseguita dai figli e dai nipoti di Michelangelo: Felice (1814 – 1845), Paolo (1815 – post 1860), Emilio (1819 – 1851), Lorenzo (1820 – post 1869) e Raffaello (1822 – post 1893), da Giuseppe (1844 – 1921) e Felice (1848 – ?), figli di Paolo, da Ulisse (1865 – 1941), Aurelio (1880 – 1950) e Umberto (1884 – 1956), figli di Giuseppe, da Danilo figlio di Ulisse e da Marcello figlio di Aurelio; inoltre da Alessandro (1843 – 1859), Pietro (1884 – post 1895) e Felice (1849 – post 1907, coadiuvato dal figlio Odoardo), figli di Raffaello; infine dai discendenti di Giacobbe: i figli Serafino (1809 – post 1854) e Francesco (1825 – 1889); il figlio di questi Carlo (1845 – 1906) e i suoi figli Elvino (1876 – 1911) e Donatello (1887 – ?). I Paoli si espansero con la loro attività in quasi tutte le zone della Toscana e delle regioni limitrofe ed in particolare in Liguria, dove intorno alla metà dell’ottocento Lorenzo (1820-1904), Raffaello (1822- ?) e Felice (1849-?), con la loro numerosissima dinastia, si trasferirono. A Chiavari allestirono una fabbrica per la costruzione di nuovi organi per le chiese e gli oratori della Liguria ed il restauro ed ampliando di strumenti preesistenti, rispettandone spesso le caratteristiche e peculiarità timbriche e meccaniche. In epoca successiva aprirono succursali anche a Recco e a Sampierdarena. I Paoli insieme agli Agati e ai Tronci di Pistoia hanno fatto la storia della scuola organaria Toscana, conosciuta in tutto il mondo.

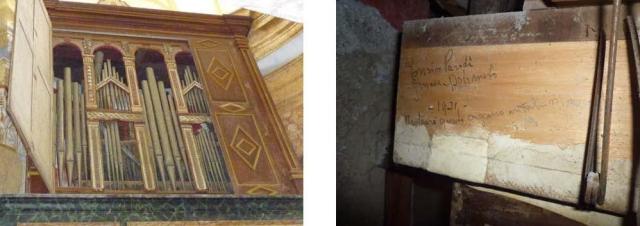

A Capraia i Paoli effettuano un rifacimento di un organo assai più antico: dell’organo precedente, probabilmente risalente al XVII secolo, sarebbero sopravvissuti molti elementi tra cui la facciata nella forma attuale, comprensiva di parte di cassa e paraste policrome intagliate con motivi geometrici ed un buon numero di canne interne. Attorno a questo prospetto, evidentemente assai più antico, è stata realizzata la cassa attuale. All’interno dell’organo, sul fianco del somiere di basseria, si legge la frase manoscritta a matita: “Enrico Parodi Genova Bolzaneto -1931- restaurò questo organo antichissimo”.

Non sono al momento noti e documentati altri interventi. Di certo si può affermare che l’organo di Capraia, peraltro ancora privo di elettroventilatore, non viene utilizzato da oltre mezzo secolo. Persone dell’isola anche molto anziane non ricordano di averlo mai sentito suonare.

3. Descrizione dello strumento.

Organo collocato in presbiterio in posizione centrale, in cantoria addossata alla parete di fondo, racchiuso in cassa lignea di semplice e lineare fattura. La cassa è in semplice abete tinto munita di portelle decorate con motivi geometrici romboidali dorati. Il tutto è incorniciato da due snelle paraste e sormontato da un cornicione pure decorati con semplici profili.

Il prospetto o facciata, composto dalle canne del Principale bassi e soprani, è invece come detto assai più antico, molto raro e di derivazione tardo rinascimentale. Misura 300 cm. di larghezza per 271 cm. di altezza esclusa la cimasa soprastante. Pentapartito (5+11+5+11+5) ha le canne maggiori nei campi dispari e due piccole facciatine in quelli pari. La canna maggiore, al centro, è il Sol1, essendo le prime quattro (Do – Re – Mi – Fa) in legno posizionate ai lati del somiere, due a destra e due a sinistra. Le bocche sono a mitria e seguono un andamento contrario alle cuspidi. Sopra a questi sono collocati due organetti “morti” con nove canne mute ciascuno.

Tastiera di semplice e lineare fattura in legno di noce composta da 52 tasti per un estensione da Do1 a Sol5 con prima ottava scavezza o in sesta. I diatonici sono lastronati in osso mentre le fatte dei cromatici sono in ebano. Sul frontalino superiore è incorniciato il cartiglio di attribuzione della paternità.

Pedaliera ispirata all’essenzialità composta da soli dieci pedali di semplicissima fattura con estensione Do1 – Si1 e prima ottava in sesta (otto pedali), più pedale per Tamburo o Rollante e ulteriore pedale per comandare il gioco di Terza Mano. Sul lato destro sono presenti due pedaloni per la Combinazione Libera, quello esterno, e Tiratutti alla Lombarda. Quest’ultimo comanda le stecche numero 1 – 2 – 8 – 9 – 10 – 11, più le stecche 12 e 13 ora staccate; in sostanza il ripieno al gran completo (vedi elenco registri dal fronte riportato di seguito).

Somiere maggiore a tiro in legno di noce nazionale con 16 stecche. Segreta piuttosto bassa chiusa da due portelle in noce mantenute in posizione da farfalle infulcrate da perni borchiati d’ottone. Ventilabri in unico pezzo d’abete con spigoli smussati e testa perpendicolare al profilo. Sono numerati a china sul fianco sinistro guardando frontalmente l’organo da destra verso sinistra e guarniti con pelle semplice. E’ presente contropelle al soffitto della segreta. Punte guida in ottone ai lati dei ventilabri. Armati interamente in ottone hanno molle a spira semplice. Gli spilli oltrepassato il fondo della segreta in essenza di pioppo attraversano un lamierino in ferro posto sotto la stessa, mantenuto in posizione da piccoli chiodini.

Somiere di basseria ospitante due file di canne in legno sia in abete che in castagno. Sul retro, accostate alla parete di fondo, sono collocate otto canne in base 16’, le cui prime quattro (Do – Fa) in castagno sono tappate. Ad un primo esame dello strumento sembrerebbero essere più antiche e sempre disponibili, non essendo presente alcun registro di Contrabasso. In posizione anteriore dieci canne del Basso Armonico in base 8’, comandate da una stecca posta sopra al piano del somiere stesso.

Catenacciatura principale montata su tavola in pioppo e rivolta verso l’esterno dello strumento. I catenacci, in trafilato di ferro, sono ben realizzati e mantenuti in posizione da strangoli in ottone a doppia spira. Sono numerati a china in alto alla tavola. Catenacciatura del somiere di basseria in legno di castagno.

Alla destra della consolle è posizionata la tavola di registrazione in noce ancorata da viti in ferro ospitante 19 registri o manette disposte su duplice fila. Le manette sono del tipo ad incastro laterale dette “alla Lombarda” e sono di fattura molto semplice e lineare. I cartellini sono manoscritti a china con grafia corsiva molto elegante. Sono bordati sul perimetro da una sottile linea nera e hanno spigoli smussati. Sono mantenuti in posizione da due piccole borchiette in ottone e sono riconducibili all’impianto voluto dai Paoli.

Fila esterna:

1 Bassi Armonici

2 Principale Basso

3 Principale Soprano

4 Ottava Bassa

5 Ottava Soprana

6 Quinta decima

7 Decima nona

8 Vigesima 2°.6°.9°.(staccata)

9 Voce Umana

Fila interna:

1 Campane Armoniche

2 Trombe Basse (staccata)

3 Trombe Soprane

4 Clarone

5 Bombarda Soprana

6 Flauto

1 Corno Inglese

2 Ottavino

3 Nasardo Sesquialtera

4 Cornetto Reale

Dalla lettura della tavola di riduzione dei registri, collocata sul lato destro interno alla cassa, si evidenziano diverse incongruenze o modifiche rispetto alla realtà riscontrata in consolle. Queste diversità saranno sottolineate di seguito all’interno della disposizione dei registri sul somiere.

Dal fronte:

1 Principale Basso

2 Principale Soprano

3 Trombe Soprane

4 Trombe Basse (registro staccato)

5 Bombarda Soprana (sulla tavola di riduzione la scritta Corni)

6 Flauto

7 Corno Inglese

8 Ottava Bassa

9 Ottava Soprana

10 Quinta decima

11 Decima nona

12 Voce Umana (sulla tavola di riduzione la scritta XXII)

13 (staccato con scritta sulla tavola di riduzione XXVI e XXIX)

14 Clarone

15 Ottavino

16 Nasardo Sesquialtera

In sostanza il registro di Voce Umana non è presente all’interno del quadro fonico originario. Il registro Cornetto Reale è ottenuto collegando assieme i registri di Corno Inglese, ora scollegato da questa combinazione, Ottavino e Nasardo Sesquialtera.

All’interno dalla cella, a pavimento sotto ai somieri, è collocato l’apparato del vento, composto da un mantice a lanterna di 165 cm di larghezza per 81 cm di profondità rifornito da quattro pompe a due coppie di pieghe negative cadauna comandate da stanga azionabile sul lato sinistro dell’organo. Tale sistema è con buona probabilità da attribuirsi all’intervento del 1931 sopracitato. In posizione anteriore sinistra è ancora ben visibile il foro di passaggio di un perno per un primitivo sistema di caricamento a manubrio o a volano non più esistente. Sul mantice non è presente attualmente alcun peso atto a stabilire la pressione d’esercizio dell’organo.

Sopra allo specchio della tastiera, sul lato destro, è posizionata la cassetta dei campanelli, con 27 risuonatori in bronzo allineati su barra filettata in ferro ed altrettanti percussori sempre in ferro. L’estensione và quindi dal Fa3 al Sol5 senza ritornello alcuno.

Il canneggio è piuttosto eterogeneo, con un buon numero di registri ed in particolar modo la nutrita batteria di ance attribuibili ai Paoli e molte altre canne di fattura decisamente molto più antica sparse nei vari registri labiali. Fra queste certamente anche quelle in stagno della facciata che presentano segni di una primitiva legatura in posizione di alcuni centimetri più alta.

Crivello in legno di generoso spessore mantenuto in posizione da barre in metallo filettate. Sul lato destro guardando frontalmente l’organo sono vergati a matita i nomi dei registri. Le canne hanno le bocche sia sopra che sotto il piano del crivello.

4. Disposizione dei corpi d’organo all’interno della cella.

Dietro al somiere maggiore, collocato nella classica posizione centrale, più o meno alla stessa altezza troviamo il somiere di basseria, quasi addossato alla parete di fondo. Questo copre una piccola nicchia muraria a testimonianza della collocazione in questa sede più tarda rispetto all’edificazione della chiesa. La manticeria trova posto nel basamento della cella, sotto ai somieri. Tra questi ultimi è posizionato un passo d’uomo per la manutenzione e l’accordatura.

5. Condizioni attuali dello strumento

L’organo giace ormai da molti decenni in uno stato di completo abbandono. All’atto del sopralluogo non è stato possibile effettuare alcun rilievo sonoro a causa della totale inutilizzabilità del sistema di produzione del vento e per la mancanza di un elettroventilatore, mai installato. Il canneggio è assai scomposto ed in pessimo stato di conservazione. Molti registri presentano lacune più o meno estese ed i topi hanno arrecato gravi danni rosicchiando molte canne sia sui piedi che ai corpi. Le canne di facciata evidenziano vistose riduzioni alla sommità e diverse lacune anche considerando che alcune di esse giacciono schiacciate a terra sotto la tastiera ed il mantice. In particolar modo risultano alterati i registri acuti del ripieno con soppressioni e prestiti fra le varie file. Il registro di Voce Umana sembrerebbe ottenuto prendendo a prestito canne un poco ovunque. Molte tube di ance, in lamierino come consuetudine della scuola toscana del tempo, sono inclinate e spezzate all’altezza della saldatura con le noci. Molte canne esaminate evidenziano poi alterazioni dei parametri di bocca, accorciamenti e denti ribaditi.

In posizione centrale al crivello è ben visibile poi l’impronta della scarpa di qualche “raffinato” operatore che salendovi per chissà quale arcano improcrastinabile motivo ha letteralmente spiattellato un buon numero di piccole canne. Le canne degli organetti morti sono mantenute in posizione da chiodi in ferro passanti da parte a parte i corpi.

Il somiere maggiore è fortemente attaccato dal tarlo che si presenta in uno stato di intensa attività come testimoniato dai diffusissimi e corposi coni di deiezione sparsi un poco ovunque. L’apparato meccanico sia al manuale che al pedale che dei registri è fortemente deteriorato, con ossidazioni diffuse e disconnessione di agganci e legature. Il mantice ed il sistema di produzione del vento del tutto inutilizzabili.

Nonostante tale quadro apparentemente disastroso, lo strumento è senz’altro meritevole di restauro e considerazione per le caratteristiche realizzative, per la buona qualità dei materiali impiegati e per l’interesse storico delle componenti più antiche, fra le quali l’articolato e raro prospetto.

Gianluca Chiminelli

Roberto Moresco Dicembre 2013

Gianluca Chiminelli nasce nel 1960 da una famiglia di musicisti. Già all’età di quindici anni inizia a coltivare la sua grande passione per “l’Organo” e parallelamente intraprende lo studio del violoncello presso il Conservatorio di Brescia dove si diploma con il massimo dei voti e la lode nel 1979 sotto la guida del M.° Giuseppe Laffranchini.

Nell’anno successivo, vince il concorso come violoncellista nell’orchestra del “Teatro alla Scala” di Milano, nel cui organico rimane per quindici anni. Questa esperienza musicale gli è di grande utilità nell’affinamento dell’orecchio e del gusto musicale. Tale formazione sarà di notevole aiuto, soprattutto nelle fasi delicate di intonazione e accordatura degli Organi. Dopo oltre vent’anni di condivisione tra l’attività di organaro e quella di musicista, dal 1995 decide di dedicarsi a tempo pieno all’Organo, collaborando con le Soprintendenze ai Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, “Brescia-Mantova-Cremona” e di Bergamo, ora confluite in materia di Organi storici negli uffici della Direzione Regionale con sede in Milano.

Al suo attivo numerosi interventi di restauro fra gli altri di autori quali: “Serassi”, “Bossi”, “Tonoli”, “Bianchetti”, “Grigolli”, Mottironi”, svolgendo con passione e meticolosità ogni singola fase di lavoro nel più scrupoloso rispetto del manufatto e mirando a valorizzarne le specifiche peculiarità timbriche. Un apposito programma informatico realizzato recentemente raccoglie, elabora e gestisce tutti i dati e le immagini inerenti tutti i molteplici aspetti di ogni singolo intervento.

Nel 2002 ha ultimato la costruzione di un nuovo grande strumento a trasmissione interamente meccanica a due manuali e ventisei registri con 1430 canne, realizzando personalmente ogni singolo componente, cassa compresa. Recentemente ha portato a compimento il restauro dell’Organo Bolognini (1712) – Bossi (1823) della parrocchiale di Foresto Sparso (Bg).

Nel 2011 ha restaurato l’organo portativo di Giorgio Questa che, da quell’anno, viene regolarmente suonato dalla pianista Maria Grazia Amoruso nel Festival “Capraia Musica”.

[1] Couvent Saint Francois d’hier à aujourd’hui, Ville de Bastia, Direction du Patrimoine, 2004, pp. 48-49.

[2] Archivio Parrocchia Capraia Isola, Registro della Confraternità di S. Croce, ricevuta del 6 mag. 1795 fatta dall’Arciprete Sabbadini.

[3] Archivio di Stato di Genova (ASG), Archivio Segreto, n. 1748, lettera dei Padri del Comune di Capraia ai Collegi della Repubblica di Genova del 14 mag. 1796.

[4] Ibidem, lettera da Bastia la Commissario di Capraia del 13 apr. 1796.

[5]Ibidem, supplica allegata alla precedente lettera.

[6]Ibidem, lettera del Commissario di Capraia e relazione dei Padri del Comune ai Serenissimi Collegi del 14 mag. 1796.

[7]S. Rubellin, L’Orgue corse de 1557 à 1963, Bastia 2001, p. 21.

[8]E. Beri, Le operazioni militari in Corsica durante la guerra di successione austriaca – Politica, eserciti, guerra ed ordine pubblico, tesi di laurea discussa presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova nell’anno accademico 2005-2006 (relatore Giovanni Assereto), pp. 443-444.

[9] Couvent Saint Francois…, cit., pp.42-43.

Stim.mo Dott. Moresco,

Mi perdoni, ho fatto un pasticcio perché mi sono fatto prendere la mano dall’aver rivisto dopo tanti anni l’organo della Vostra Chiesa: così ho indirizzato il mio precedente commento all’organaro, accorgendomi solo ora che siamo sul sito dell’isola…. Abbia pazienza, roba da musicisti…

La prego di cassare senza pietà tale commento, se lo tiene opportuno, e mi permetto di “girare” a Lei la domanda relativamente alla previsione di un ipotetico restauro, associandomi senza riserve a quanto asserito dal Dott. Chiminelli relativamente al grande pregio del Vostro strumento.

Mille grazie e mi perdoni ancora per il disguido.

Vivissime cordialità.

Roberto Mucci.

Egregio dottor Mucci,

la ringrazio per il suo interessamento.

Purtroppo il restauro di questo organo dipende dalla volontà della diocesi di Livorno. La piccola comunità di Capraia non dispone di mezzi per poter affrontare una così impegnativa impresa.

Le segnalo la presenza a Capraia di un altro organo: https://amicidisantoniocapraia.com/lorgano-di-s-antonio/.

Questo organo, come la chiesa di S. Antonio, è stato affidato dal Comune che ne è proprietario all’Associazione degli Amici di S. Antonio, che ha in programma il restauro non appena avrà reperito i fondi necessari. Anche qui speriamo di disporre dell’opera del Dott. Chiminelli per il restauro.

Cordiali saluti e grazie ancora per l’interessamento.

Roberto Moresco

Stim.mo Dott. Moresco,

Mille grazie a Lei per avermi risposto e così rapidamente! Capisco bene, certo, un restauro del genere comporta cifre a molti zeri, purtroppo.

Grazie di avermi segnalato l’altro organo, mi interessa moltissimo! Vi seguirò tramite il sito, un po’… a distanza, anche se spero capiti l’occasione di tornare sulla Vostra isola della quale serbo un bellissimo ricordo.

Ancora grazie e – chissà – al piacere di conoscerLa personalmente.

Cordialmente.

RM